Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war ... (Apg 2,1a)

Die uns vertraute deutsche Übersetzung versucht hier zwar verständlich den Originaltext wiederzugeben, ist aber unpräzise. Wörtlich müsste man übersetzen: "Als sich der Tag des Fünfzigsten erfüllte". Das Wort "Pentekoste", das wir mit "Pfingsten" übersetzen, bedeutet "der fünfzigste Tag". Gemeint ist hier der 50. Tag nach dem Pessachfest, an dem die Juden Schawuot, das Wochenfest, feiern. Dies war ursprünglich ein Erntefest zum Dank für die Erstlingsfrüchte und wurde später zu einem Fest des Gedenkens an die Offenbarung der Zehn Gebote am Berg Sinai. Die Chronologie von Lukasevangelium und Apostelgeschichte verknüpft somit die beiden bedeutenden christlichen Heilsgeheimnisse des Todes Jesu Christi und der Geistsendung mit den beiden großen jüdischen Wallfahrtsfesten. Am Pessachfest wurde Jesus hingerichtet und an Schawuot kam der Heilige Geist auf die Jünger herab.

Nicht übergangen werden sollte auch das ursprüngliche Verb des Satzes, das Wort "erfüllen". Diese Erfüllung kommt bereits durch die Zahl 50 (50=7x7+1) zum Ausdruck, die ein Symbol für Überfülle ist. Die 7 ist die Zahl der Vollkommenheit (sie umfasst in sich die 3 als Symbol des Göttlichen und die 4 als Symbol des Irdischen) und wenn sie mit sich selbst multipliziert und dann noch um 1 erhöht wird, dann zeigt das eine unüberbietbare Fülle und Vollkommenheit an.

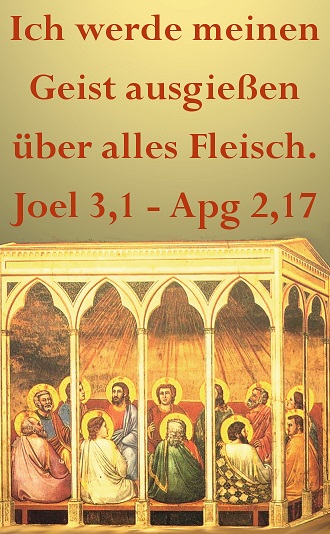

Erfüllt haben sich an diesem Tag auch die Verheißungen des Alten Bundes. Das wird deutlich im Zitat aus Joel, mit dem Petrus seine Pfingstpredigt beginnt (Apg 2,17), aber auch in der Darstellung des Pfingstwunders selbst. Sturm, Brausen und Feuer sind traditionelle Elemente der Theophanie im Alten Testament, wie sie auch im Zusammenhang mit der Offenbarung der Zehn Gebote am Sinai geschildert werden. Ab sofort hat das Kommen des Geistes eine zentrale Bedeutung im Christentum. Sie geschieht immer dort, wo Menschen sich bewusst für den Glauben an Jesus Christus entscheiden. Dieser Glaube wird besiegelt durch die Taufe und den Empfang des Heiligen Geistes. Beide stehen zwar in einem engen Zusammenhang, sind aber von Anfang an voneinander getrennt, wie wir es in den Sakramenten von Taufe und Firmung kennen.br />

Bis heute feiern Christen das Pfingstfest am 50. Tag nach Ostern. Zunächst galten die heiligen fünfzig Tage der Osterzeit "wie ein einziger Festtag". Im 4. Jahrhundert bekam jedoch das Fest Christi Himmelfahrt am 40. Tag nach Ostern eine immer eigenständigere Bedeutung, was zur Folge hatte, dass die Einheitlichkeit der fünfzig Tage durchbrochen wurde. Dadurch wurde auch das Pfingstfest nicht mehr als Abschluss der fünfzig Tage gesehen, sondern als eigenständiger Festtag, was sich auch darin zeigt, dass es eine eigene Oktav erhalten hat. Nach Wegfall der Pfingstoktav kommt heute wieder die Einheitlichkeit der fünfzig Tage der Osterzeit stärker zum Vorschein. Der Pfingstmontag als letzter Rest der Pfingstoktav und zweiter Feiertag des Pfingstfestes ähnlich dem Ostermontag bildet ein gewisses Kuriosum, da er liturgisch schon zur Zeit im Jahreskreis gehört.

... waren alle zusammen am selben Ort. (Apg 2,1b)

Gemeint ist hier das Obergemach, der Saal, in dem Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hat. Hierhin haben sich die Jünger nach dem Tod Jesu zurückgezogen und verbrachten die Zeit im Gebet zusammen mit Maria und den anderen Frauen aus dem Kreis um Jesus. Hier wurde auch Matthias als Apostel nachgewählt um die Zahl der Zwölf nach dem Verrat des Judas wieder vollkommen zu machen. Von diesem Raum wird das Tosen des Geistes nach draußen dringen auf die Straßen der Stadt. War schon der Auferstandene nicht mehr an Raum und Zeit gebunden und konnte den Jüngern hinter verschlossenen Türen erscheinen, so ist es der Heilige Geist noch weniger. Der begrenzte Raum der Jünger ist kein Hindernis für sein grenzenloses Wirken.